東京駅のポスターの中の、エルンストの眼差しに心惹かれて、東京ステーションギャラリーで開催中のエルンスト展に足を運んだ。

本展は、多様な彫刻作品の展示を中心として、その他、愛妻ドロテア・タニングに捧げられた〈D−ペインティング〉の絵画シリーズ、主に詩や本に添えられた版画、そしてエルンストのポートレートという4部構成からなっている。

おそらく、専門家的見地に立てば、本展の最大の見所はこれまであまり体系的に紹介されることのなかった彫刻作品が、初期から晩年に至るまで一通

り見渡せることにあるのだろう。「一通り見渡せる」という意味では、絵画シリーズ〈D−ペインティング〉もまた然りだ。といっても、こちらはシリーズの開始が1943年であるから、それ以前にエルンストの試みたシュルレアリスム絵画を代表する技法の多くはすでに作品化されているので、技法の変遷を初発から通

時的に辿ることが出来るわけではない。 しかし、 出会いのその年から1976年の死に至るまでの34年もの間、毎年欠かさず1年に一作ずつ妻ドロテアに捧げられたというその作品の成り立ちの性質柄、そこにはエルンストが試み発展させていった様々な表現技法――デカルコマニー(転写

)、フロッタージュ (こすり出し)、 グラッタージュ(削り取り)、オッシレーション(振動)、コラージュ(切り貼り)、そして平面

と立体との解剖台での幸福なる出会いとも言うべきアッサンブラージュ(寄せ集め)等々がオンパレードされており、さながらシュルレアリスム絵画技法の格好の学習教材とも見なすことが出来るのである。

だが、国立西洋美術館に常設されているフロッタージュとグラッタージュによる大作「石化した森」(1927年)や横浜美術館に常設のデカルコマニーの秀作「少女が見る湖の夢」(1940年)の前で、絵画の彼岸的技法によってはじめて可能となった想像力の深さと豊かさの衝撃に立ち竦んだエルンスト・ファンにとっては、今回の展示は少々物足りなさを覚えずにはいられないのではないか。

というのも、今回の展示の目玉

である大半のブロンズ鋳造の彫刻群が、どんなにエルンストの表現の変遷を辿るうえで重要な要素を持つものであるとしても(その詳細は、本展図録の解説に任せるとして)、肝心なその作品1点1点から、事物の日常性の剥奪と偶然性の邂逅とによって神秘な生命観を開示するエルンスト的シュルレアリスムの底深さが、必ずしも感じられないからである。それなくして、たとえば「月のアスパラガス」(ブロンズ、1935年)の前で、「この2本のアスパラガスのうちの1本は口、1本は眼を顕わし、シュルレアリストの作家と画家の対立を象徴しているのです」といったような類の解説パネルを読まされても、つい鼻白まざるを得ないのが正直なところだ。

ドロテアとアリゾナの荒野に転居したエルンストは、以降インディアンの思想と文化に多くの啓発を受けたという。確かにその後のブロンズ作品、とくに石造りの自邸の外壁を飾った数多の仮面

フリーズなどには、トーテム・ポールを連想する造形が目立って表れている。しかしそれらの作品群は、残念ながら映画「デッド・マン」のセットに頻出したトーテム・ポール群のグロテスクな迫力に勝っているとは思えない。

この印象は、私個人の偏見によるものとばかりは言えまい。

なぜなら、エルンスト自身が次のように率直に語っているからだ。

「私は何度も何度も絵画に行き詰まったが、そのたびに彫刻は私の逃げ道になってくれた。なぜなら彫刻は、絵画よりもずっと遊べるからである。彫刻において、両手は恋愛におけると同じ役割を演じる。つまりそれは、私があとで絵画に戻ってこれるよう休みをもらうようなものなのである。」(本展図録所収、ユルゲン・ペッシ著/浜田拓志訳「マックス・エルンストの眼差し――幻想の宇宙へ」より)

つまり彼にとって彫刻はあくまで「逃げ道」であり「遊び」であり「お休み」であったというのだ。本人にここまではっきり言われてしまっては、もはや二の句の継げようもないが、「恋愛」でもあったというのは、ちょっと素敵だ。言われてみれば、彼の彫刻はインディアンのトーテム・ポールの霊性に遠く及ばないとしても、その代わり、どれもこれも何とも言えぬ

愛くるしさを秘めているのも確かだからだ。これらはエルンストの「恋人たち」だったというわけか。ただし、死を賭した愛の対象ではなさそうだ。いずれ「絵画」という名の本命の彼女の元に還るまでの、一時の慰みの恋人たちだったのである。「石化した森」の深さを通

って来た者にはいささか拍子抜けとはいえ、それでもそう思って見直せば、「恋人たちの楽園」も必ずしも捨てたモノでもないかも知れない。もうひとつのエルンストの彼岸とも言えるのか。けれども、「石化した森」を通

ったことのない人が「エルンストってカワイイ」とか言うとしたら、少々困ったものだという気もするが・・・。しかしまあ、それも自由か。

|

ところで、シュルレアリスム絵画の良き学習教材たる〈D−ペインティング〉シリーズも、学習教材特有の“こく”のなさを免れない。教材として不可欠な、子供たちを飽きさせない仕掛けはある。すなわち「シリーズすべての作品に、必ずどこかにドロテアの頭文字〈D〉が隠されていますよ。さあ、どこかな?」という謎々。けれども、それが発見できたからといって、絵画の深淵に到達するわけではない。というより、初めからこの作品群に観者が共有し得る深淵は用意されているのだろうか。ドロテアとマックスの、二人だけの世界の深みはあるだろう。だが、そもそもエルンストはこれらの作品を、一般

に発表することを企図して創作したわけではない。これらの作品は、その時その時の、ドロテアに対してのみ放たれた愛の信号であり、暗号であり、謎々であり、象徴であった。したがって、その世界は、あまりにも極私的で狭い。「少女の見る湖の夢」が手招きする目眩く多様な神秘の相、その多様さゆえに生じる普遍性からは、遠い世界のDとMの秘密の物語なのである。したがって概ね言えることは、この連作の意味するところに堪らなく興味を惹かれるのは、エルンスト研究史家のみだろう。しかし、むろんシリーズ全体としてではなく、その中の固有の1点に魅力を感じる作品は、おのおのの観者にそれぞれあっておかしくないはずだ。そして私にとっては、それは、木片によるコラージュ「D1971」であった。

だがなんのことはない、 そこでは、すでに連作モチーフとしての〈D〉の存在は限りなく矮小化され、他ならぬ

40年余前の「石化した森」のフロッタージュとグラッタージュによる普遍世界が、コラージュによって再現されているではないか。

|

|

エルンストのシュルレアリスム博物誌、その動植物が蠢く森に憑かれた者にとって、本展でもっとも興味深かったのは、本展目玉

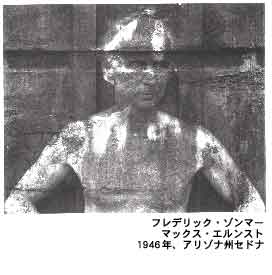

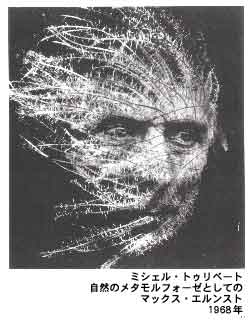

の彫刻群でも、ドロテア夫人秘蔵の〈D−ペインティング〉シリーズでもなく、エルンストその人自身であった。すなわち、エルンストをとらえた一連のポートレートの数々である。なるほど、ポスターの中のエルンストの眼差しに惹かれた理由も、ここで判然とした。 なかでも、エルンストと他の物象とが同化したかのような二重露光の2点、フレデリック・ゾンマー撮影のエルンストのポートレート(1946年)と、ミシェル・トゥリペートの「自然のメタモルフォーゼとしてのマックス・エルンスト」(1968年)が出色である。前者は漆喰と木組みで出来た壁とエルンストが二重露光されており、エルンストの裸体の上半身は壁の中にすっかり溶け込んでいるように見える。これはむろん、エルンスト自身が自著『絵画の彼岸』の中で引用したレオナルド・ダ・ヴィンチの〈妄想の壁〉(注)のメタファーとみていいだろう。

一方、前者の写

真に触発されて20数年後に制作された後者では、極端にアンダーに焼き込こまれた背景の闇の中から浮かび上がる錯綜する樹木の枝々とエルンストの顔とがもはや完全に同化しており、「石化した森」の樹木と動物たちの同化と符合する効果

を生み出している。

前者ではエルンスト自身がダ・ヴィンチの〈妄想の壁〉

と化し、 後者では「石化した森」と化すことで、いずれとも、シュルレアリスムが示す想像の力とは何かを、我々の前にもっとも分かりやすい形で明示しているかのようだ。

こうしたエルンストのイコンとも呼び得るポートレートを前にするとき、そのポートレート自身があまりにもシュルレアリスムの端的な象徴足り得ているだけに、エルンストがいかに多くの視覚的シュルレアリストたちに甚大な影響を及ぼしてきたかをあらためて知る思いがするのである。

つまり、これらのエルンストのイコンから、我々は、エルンストという存在自体が、シュルレアリスムのイコンそのものであったことを知るのだと言っては、言葉が過ぎるだろうか。

注

〈妄想の壁〉は、レオナルド・ダ・ヴィンチが『絵画論』の中で弟子に語る言葉として綴られている次のような一節のこと。「思うに、君がイメージの形を思い描くために仕事の手を休め、壁やかまどの灰、また雲や歩道の縁石にある斑点を見つめても無駄

ではない。注意深く観察すれば、君はそこにまったく驚くべき着想を見つけるはずだからだ。画家の精神は、この着想をもとに、人や動物の戦い、風景、怪物、悪魔、幻想的な事物で作品を構成していけるし、それによって君は世に認められるようにもなるのだ。これらのごたごたした事物によって精神は新たな着想に目覚める。」(本展図録所収、ユルゲン・ペッシ著/清原佐知子訳「作品解説」より) |

|